高齢化の未来:高齢者向けの家をデザインする

高齢化社会への備え

日本は急速に高齢化が進んでいる国です。2020年のデータによると、65歳以上の人口は全体の28.7%を占めています。この傾向は今後も続くと予想され、2030年にはその割合がさらに増加し、34%を超えると考えられています。このような背景を受けて、私たちは高齢者が快適に、そして安全に暮らせる環境の整備が急務となっています。

高齢者向けの家のデザインが重要な理由

高齢者が快適に暮らすためには、適切な住環境が不可欠です。住居のデザインには、以下のような要素が重要です。

- バリアフリー設計:段差のない床や広い通路を確保することは、高齢者が移動しやすい住まいを実現します。例えば、玄関からリビングへの移動がスムーズであれば、外出もしやすくなり、社会との接点を保つことができます。

- 安全性:滑りにくい素材を使用した床や、手すりの設置は、高齢者が転倒するリスクを大幅に減少させます。特に、浴室やトイレなどの水回りは、注意すべきポイントです。例えば、浴室に手すりを設置することで、入浴中の事故を防ぐことができます。

- 便利な設備:自動照明やリモコン操作の家電は、日常生活をより快適にします。例えば、寝室でリモコンを使って照明を操作することで、起き上がることなく安全に移動できるようになります。

これらのデザイン要素により、高齢者は自立した生活を維持しやすくなります。快適さや安全性を重視した住居が、より良い未来へとつながるのです。家庭内の環境が改善されることで、高齢者が社会に貢献し続けられる機会も増えるでしょう。私たちは、これからの高齢化社会に向けて、住環境の整備を進めていく必要があります。

チェックアウト: 詳細はこちらをクリック

高齢者のニーズを理解する

高齢者向けの住居をデザインする際には、そのニーズを深く理解することが重要です。年齢を重ねることで身体機能や感覚が変化し、何気ない日常生活にも様々な工夫が必要となります。特に、身体的な制約や認知機能の低下に対応した住環境が整備されることで、高齢者が安心して生活できる空間が提供されます。これにより、彼らは日常生活の中での自立性を保つことができるのです。

高齢者のニーズに基づく設計要素

高齢者に優しい家の設計には、以下のような具体的な要素が考慮されるべきです。

- 視覚的な補助: 高齢者は視力が低下することがありますので、明るい照明やコントラストのある色使いが大切です。例えば、階段の手すりや壁面に目立つ色を使うことで、視覚的な誘導ができます。また、家具の配置にも注意が必要で、障害物を減らすことで移動の安全性を高めることができます。

- 音声アシスト技術: 日常の家電や設備に音声アシスト機能を取り入れることで、操作が簡単になります。例えば、音声で照明のオンオフを行うことができれば、高齢者が移動する際の手間を減らすことができます。さらに、リモコン操作が難しい場合にも、手軽に家の環境をコントロールできるのは大きな利点です。

- コミュニケーションのスペース: 高齢者は孤独を感じることが多いため、家の中に家族や友人と集まれる場所を設けることが重要です。広めのリビングやダイニングエリアを設けることで、社会的なつながりを維持しやすくなります。こうしたスペースでは、食事を共にしたり、趣味を楽しんだりすることができ、精神的な充実感を得ることができます。

これらのデザイン要素を取り入れることで、高齢者は自立した生活を維持しやすくなります。また、高齢者向けの住居は快適さだけでなく、社会とのつながりや自己実現の機会をも提供する重要な場所となります。私たちは、その実現に向けて、さまざまな視点からのアプローチを模索する必要があります。

特に、日本の高齢化社会においては、高齢者が安心して住める環境を整えることが社会全体の課題となっています。地域コミュニティや行政も協力し、技術やデザインの力を借りて、より良い住環境の実現を目指していくことが求められています。

チェックアウト: 詳細はこちらをクリック

安全性とアクセスビリティの向上

高齢者向けの住環境を整える上で、安全性とアクセスビリティの向上は欠かせない要素です。高齢者は、転倒や事故のリスクが高くなるため、これらの観点から考慮した設計が重要です。特に日本では高齢化が進んでいるため、安心して暮らせる住環境が求められています。

バリアフリー設計

バリアフリー設計は、高齢者が快適で安全に生活できる環境を提供します。具体的には、以下の点が考慮されるべきです。

- 段差の解消: 玄関や廊下の段差をなくし、移動がスムーズに行えるように整えることが不可欠です。たとえば、スロープやフラットな床を採用することで、車椅子や杖を使用する高齢者でも安心して移動できます。これにより、買い物や散歩などの外出も楽になります。

- 手すりの設置: 階段やトイレ、浴室など、移動が多い場所にはしっかりとした手すりを取り付けることが重要です。手すりは転倒防止の役割だけでなく、立ち上がる際や移動時の支えとしても機能します。例えば、浴室の入浴時に手すりがあれば、安心して身体を洗ったり入浴したりできます。

- 滑りにくい床材の選定: 床の素材も重要なポイントです。滑りにくい素材を使用することで、転倒のリスクを低減し、安心して生活できる環境を作ることができます。お年寄りの家庭では、木材やタイルの代わりに、ゴムやビニール製の床材を選ぶことが推奨されます。

生活支援技術の導入

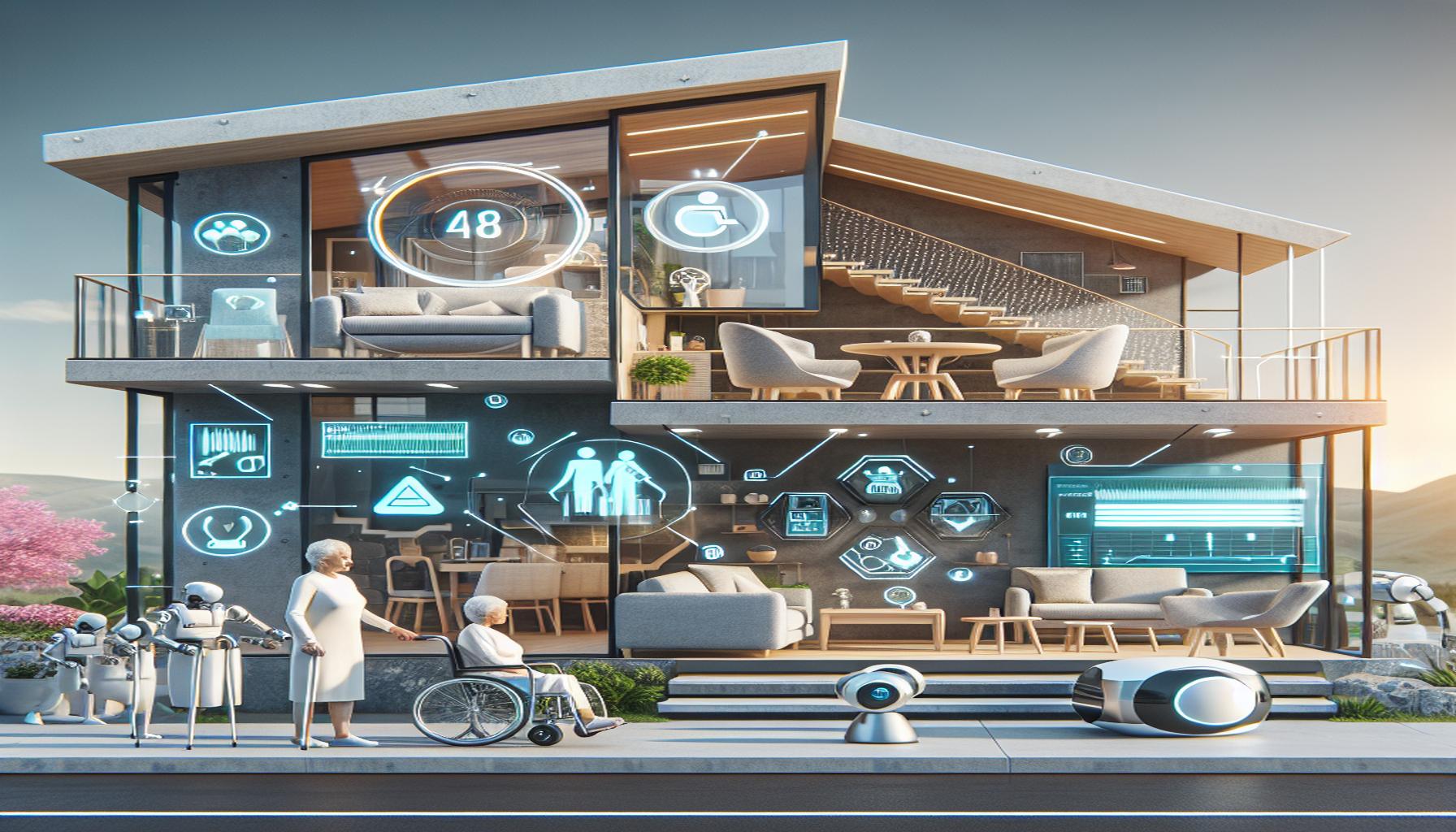

近年では、高齢者の生活を支援するための技術も進化しています。例えば、スマートホーム技術は、安全で便利な生活を提供します。これにより、日々の生活の質が格段に向上します。

- センサー技術: 各所に設置されたセンサーが異常を感知した場合、家族や介護者に通知を送るシステムがあります。これにより、緊急時の対応が迅速になり、高齢者が一人で生活している場合でも安心感が得られます。例えば、転倒を感知した場合に自動で通知が送られることで、迅速な救助が可能です。

- 自動化された家電: 照明や温度調整が自動で行えるようにすることで、高齢者の負担を減らします。たとえば、暖かい冬の日には自動で暖房が作動し、一年を通して快適な室温を維持します。これにより、高齢者は自身でスイッチを操作する必要がなくなります。

- 健康管理アプリの活用: 高齢者向けの健康管理アプリを導入することで、日々の健康状態を記録し、異常を早期に把握できるようになります。飲み薬のリマインダー機能や、体重、血圧などの記録を自動的に保存することで、医師と連携を取りやすくなります。

このような技術を取り入れることで、高齢者はより安心して生活を送ることが可能となります。また、家族や地域社会とのつながりを深めることも重要で、周囲のサポートが高齢者の安心感を高める役割を果たします。例えば、地域のコミュニティでの活動や、家族との定期的な連絡が高齢者の心の健康にも寄与することが示されています。

日本は、世界的に見ても高齢化が進んでいる国です。そのため、高齢者向けの住環境はこれからますます重要視されるでしょう。デザインの工夫と技術の活用により、高齢者が自立した生活を送り、健康で充実した日々を送るための基盤を整えていくことが求められています。

チェックアウト: 詳細はこちらをクリック

高齢者向けの住環境の重要性

高齢化が進む現代社会において、高齢者向けの住環境は非常に重要なテーマとされています。具体的には、高齢者が安心して暮らせる住まいを提供するためには、安全性やアクセスビリティ、生活支援技術の導入が不可欠です。例えば、バリアフリー設計が施された住宅や、手すりが設けられたトイレ、シャワールームなどは、高齢者の自立した生活を支援します。日本各地で、こうした配慮がなされた住宅が増えているのは、そのニーズの高まりを反映しています。

住まいの個別化

今後の高齢者住宅においては、住まいの個別化がますます重要になってきます。個々の高齢者のライフスタイルや身体状況に応じて、住環境を柔軟に調整することが求められます。たとえば、趣味を楽しむための共同スペースや友人との交流ができる場所の確保、さらにはプライベートな時間を大切にするための居住空間の工夫など、さまざまなニーズに対応することが必要です。

技術の進展とデジタルサポート

さらに、近年の技術進展を活かして、デジタルサポートを取り入れることで高齢者の生活をより豊かにする新たな可能性が広がっています。例えば、スマートホーム技術を用いれば、照明やエアコンの遠隔操作が可能になり、日常生活の快適さが向上します。また、地域のコミュニティが強化され、近隣住民と連携した支援体制が整うことで、高齢者が安心して生活できる環境が築かれるでしょう。

高齢者の尊厳を守るために

私たちは、高齢者が尊厳を持って生活するための環境作りに責任があります。デザインや技術を駆使して、誰もが安心して暮らせる高齢者住宅を実現することは、社会全体の発展にも寄与します。この課題に取り組むことで、日本の高齢者がより充実した生活を送れる未来を期待しています。

ジェームズ・カーターは、経済、パーソナルファイナンス、投資戦略を専門とするファイナンシャルライター兼アドバイザーです。長年にわたり、個人や企業が複雑な財務上の意思決定を行うのを支援してきた経験を活かし、実践的な洞察と分析を提供しています。彼の目標は、読者が経済的な成功を達成するために必要な知識を提供することです。