小さな家とミニマリズム:消費主義への文化的応答

はじめに

近年、日本国内での小さな家やミニマリズムへの関心が高まっています。これはただの流行ではなく、深刻な社会問題への是正の試みとして捉えられています。消費主義が進展する中で、多くの人々が持続可能な生活様式を模索しています。例えば、環境保護に対する意識が高まる中、エコフレンドリーな素材で建設された小さな家は、温室効果ガスの排出を削減する一助となります。

- 環境への配慮

- 資源の最適化

- 精神的豊かさの追求

小さな家のスタイルは、住空間を効率化し、生活の質を向上させる方法として注目されています。例えば、限られたスペースを有効に活用した家具の選び方や、収納の工夫などが挙げられます。また、ミニマリズムは、物質的な豊かさからの解放を目指す考え方であり、所有物を減らすことによって得られる心の静けさや時間の余裕が重視されています。これにより、消費文化に対する批判的な視点が形成されてきました。

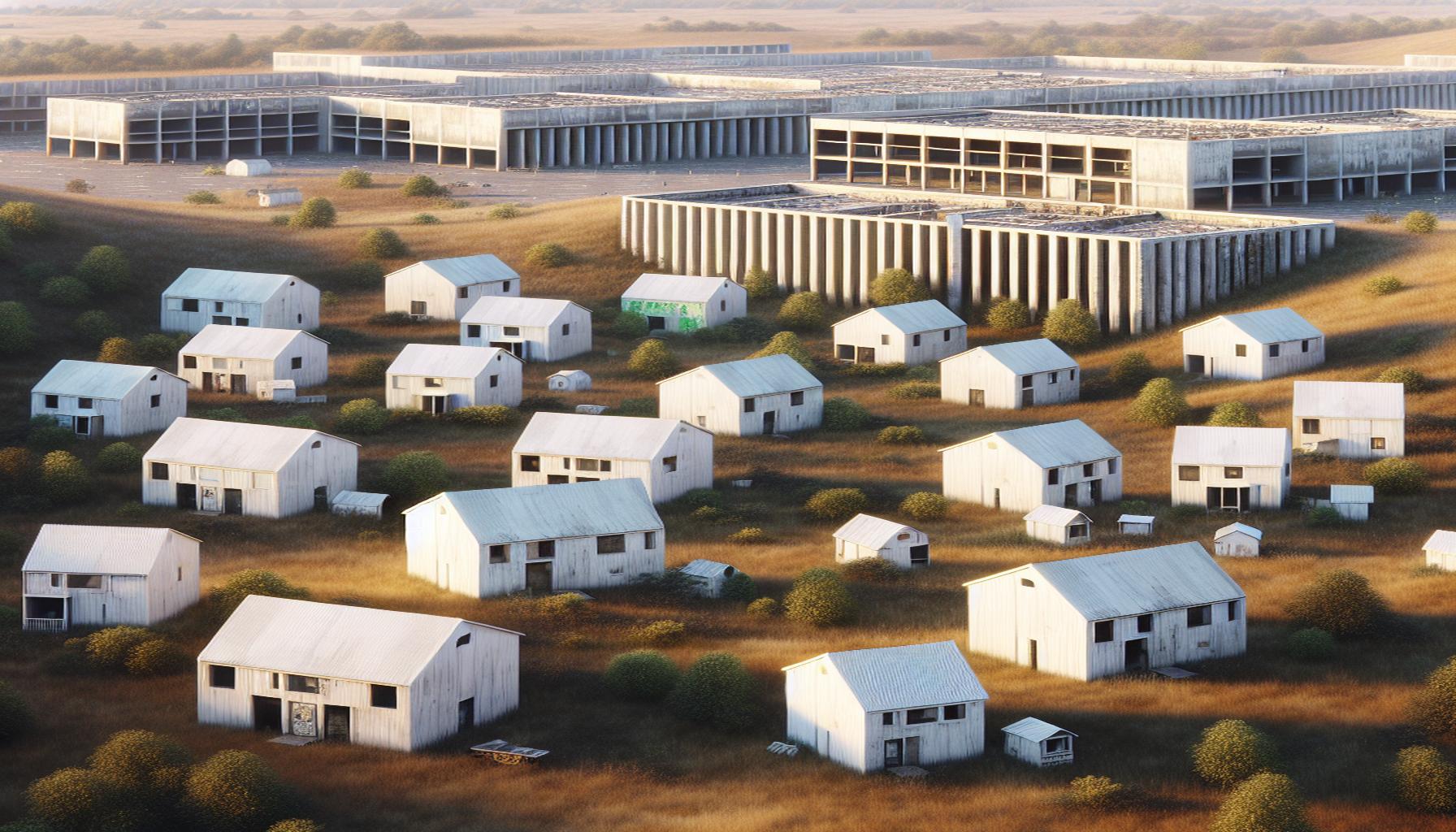

実際、日本では小さな家の建設プロジェクトやミニマリストコミュニティが増えており、特に都市部においてはその需要が高まっています。具体的な事例として、若者やファミリー層を中心に、住居費を抑えながらも快適で機能的な生活空間を求める傾向が見受けられます。これにより、地域社会に根ざした生活や、共同生活を重視するような価値観が形成されつつあります。

本記事では、これらのトレンドがどのように日本に影響を与えているのか、具体的な事例を交えながら考察します。日本特有の文化や価値観がどのように小さな家やミニマリズムに影響を及ぼしているのか、今後の生活様式の変化を予測することが期待されます。

小さな家とミニマリズムの重要性

近年、日本の都市部での生活条件の変化は、住まいに対する新たな価値観を生み出しています。特に、土地価格の高騰や住宅コストの増加は、これまでの大きな住宅への憧れを見直させる要因となっています。そのため、小さな家やミニマリズムが注目されるようになりました。小さな家は、効率的な空間活用を提供し、生活コストや環境負荷を軽減するための有力な手段となっています。

日本の都市部においては、特に土地の有効活用が重要です。例えば、都心の一等地にある30平米のアパートメントは多くの若者にとって手の届く価格ではありません。そのため、小さな家は経済的意義を持つ選択肢として浮上しています。例えば、コンパクトなキッチンや多機能な家具を備えた住居は、限られたスペースで最大限の効用を引き出す工夫が凝らされています。

また、現代の消費社会においては、物質主義的な価値観が強く影響しています。このような中で、持続可能なライフスタイルへのシフトが求められており、小さな家はこの考え方を具現化する手段の一つです。必要最低限の所有物を持つことによって、無駄な消費を抑えるだけでなく、モノに対する依存度も軽減される的出しさがあります。

小さな家がもたらす利点

小さな家には、多くのメリットが存在します。以下にその主要な利点を詳述します:

- 経済性:小さな家は建設にかかるコストが低く、また光熱費や維持費も抑えることができるため、長期的なコスト削減につながります。

- 環境負荷の軽減:小さな家は物理的な規模が小さいため、所要エネルギーの消費を抑えるのみならず、持続可能な素材の使用を促進することが可能です。

- 生活の質の向上:限られたスペースは、自ずと物の管理を促進し、精神的なストレスを軽減する要因になります。片付けや整理が容易になることで、心の余裕を生み出すことができます。

このように、小さな家は単なる居住空間の縮小に留まらず、ライフスタイルそのものを見直す機会を提供します。物の選択や空間のデザインに対する意識が高まることで、より充実した日常生活を送ることができるでしょう。

次に、具体的な事例を通じて、小さな家やミニマリズムが日本の社会にどのように浸透してきたか、深掘りしていきたいと思います。

チェックアウト: 詳細はこちらをクリック

小さな家が変えつつあるライフスタイル

小さな家やミニマリズムが普及している現在、このトレンドは住宅の選択肢に留まらず、日本全体のライフスタイルに新たな風を吹き込んでいます。この変化は、社会的なつながりやコミュニティ形成の重要性を再認識させるものでもあります。小さな家で暮らすことは、物の所有を減らし、より豊かな人間関係を築くことにつながるのです。

たとえば、山梨県のある地域では、周辺住民が協力して小さな家に関連したコミュニティプロジェクトを実施しています。このプロジェクトでは、共用スペースや庭を有効活用し、地域の人々が協力し合いながら助け合うことで、新たなつながりが生まれています。たとえば、地域住民が定期的に集まる食事会やワークショップを開催することで、孤立感を軽減し、交流を促進しています。このような共同体の活動は、人間関係の強化だけでなく、持続可能な生活の実現に貢献しています。

デジタルノマドと小さな家

さらに、最近の働き方の変化として注目されるのが、デジタルノマドのライフスタイルです。リモートワークの普及に伴い、住居に関する考え方も大きく変化しています。特に、デジタルノマドは移動を重視するため、小さな家を持つことが実用的な解決策として急浮上しています。

例えば、福岡県では、移住者向けの小さな家プロジェクトが進行中で、全国から多くのデジタルノマドが集まっています。このプロジェクトでは、自然に囲まれた環境で共同生活を送りながら、コワーキングスペースで仕事をすることができる仕組みを整えています。具体的には、住居費を抑えつつ、仕事に適した環境を提供することで、住民は充実したワークライフを享受しています。

イノベーションと持続可能なデザイン

また、小さな家は環境への負荷を軽減するだけでなく、新しいデザインの可能性を開く手段にもなっています。最近の建築設計では、持続可能性が重視され、エコロジカルな材料の使用やエネルギー効率の良い設計が求められるようになっています。これらの考え方は小さな家にも応用されています。

例えば、京都にある設計事務所は、再生可能エネルギーを積極的に活用した小さな家をデザインしました。この住宅では、太陽光発電システムや雨水利用システムを導入し、住民が自らのエネルギーを自給自足できる環境を目指しています。このような小さな家は、環境意識を高めつつ、持続可能な資源利用のモデルとしても注目を集めています。

現代の消費社会において、小さな家やミニマリズムは、社会的な選択肢を広げる重要な役割を果たしています。これにより、物の所有に対する考え方や人々の価値観、さらにはライフスタイルそのものにまで影響を与えることとなり、今後も多様なライフスタイルの形成に寄与するでしょう。

結論

小さな家とミニマリズムの台頭は、消費主義に対する意義深い文化的応答として位置づけられます。このムーブメントは、物質的な豊かさを追求する従来の価値観から脱却し、持続可能なライフスタイルやコミュニティの重要性を再認識させる役割を担っています。例えば、日本における「スモールハウス」ブームは、環境への配慮や経済的な効率性が高く評価されています。地方自治体の支援を受けた小さな家プロジェクトは、地域社会の絆を深め、新たな経済モデルの構築や地元の雇用促進にも寄与しています。

また、最近のデジタルノマドのライフスタイルの影響により、居住形態も多様化が進んでいます。リモートワークの普及に伴い、移動できる生活空間の需要が高まっており、小さな家はその理想的な選択肢となっています。特に、省エネルギー技術や再生可能エネルギーの導入により、コスト効率を実現しつつ、環境への配慮も兼ね備えています。近年の持続可能なデザインの進展により、小さな家は単なる居住空間を超え、エコロジカルな住まいのモデルとしての側面を強化しています。

このように、小さな家とミニマリズムは単なる流行ではなく、現代の社会構造や価値観に深い変革をもたらす観察できる現象です。例えば、特定の地域では小さな家を住むことで、コストや生活の質を向上させる事例が見られます。今後もこの動きが広がることで人々の生活様式がさらに多様化し、新たな社会的選択肢が形成されることが期待されます。この流れを受けて、政策立案者も住宅戦略を見直す必要があるでしょう。

ジェームズ・カーターは、経済、パーソナルファイナンス、投資戦略を専門とするファイナンシャルライター兼アドバイザーです。長年にわたり、個人や企業が複雑な財務上の意思決定を行うのを支援してきた経験を活かし、実践的な洞察と分析を提供しています。彼の目標は、読者が経済的な成功を達成するために必要な知識を提供することです。